教材/(2)原子力の社会との共生について のバックアップ(No.2)

- バックアップ一覧

- ソース を表示

- 教材/(2)原子力の社会との共生について は削除されています。

- 1 (2009-05-01 (金) 11:37:18)

- 2 (2009-05-12 (火) 21:06:02)

_ 原子力の社会との共生について

_ 1.はじめに

1950年米国大統領アイゼンハウアーの有名なAtom for Peaceの国連演説で、原子力の平和利用が世界的に高まりました。米国の支援によって開始された原子力研究は1960代以降、主に米国技術の導入によって原子力発電所建設へと進展し、原子力発電所建設の国産化が進んで1980年代には電力生産の約3分の1を担う主要電源として成長しました。しかし、1979年の米国TMI-2号炉事故、1986年の旧ソ連チェルノブイリ事故の余波ばかりでなく、日本国内での数々の原子力事故の勃発によって1990年代以降は社会的受容性の面から原子力事業発展の停滞を余儀なくされるようになってきました。そして常々、原子力事業に携わる人たちから立地地域との共生が大変難しいと聞かされます。つまり、社会との共生が原子力事業の今後の動向の鍵を握るようになってきたようです。このような傾向は、わが国だけの状況でしょうか?本稿では、わが国の原子力の社会受容性に係わる要因を簡単に考察した上で、海外の状況とも合わせて世界的な視点から原子力共生学のあり方を展望したいと思います。

_ 2.我が国の原子力の社会的受容を巡る構図

原子力施設は、放射性物質を扱い、放射線防護に万全の注意を払わなければならない特質があること、とくに原子力発電施設は核暴走事故の可能性のある原子炉を持ち、かつプラント排熱除去に大量の水を使用することから人里から隔離された海岸立地になっています。原子力施設を誘致した地域は、放射能事故、温排水の環境影響などのリスクを負担するので、その見返りに地域への補償を国や事業者に要求するようになりました。現在、原子力発電所の立地地域は電源3法などで様々な財政的支援が行われています。また立地地域自治体と事業者間には安全協定が交わされ、原子力施設にトラブルがあると、この安全協定により立地自治体が施設の操業を差し止めることもできるようになり、その結果最近は、国の規制よりはむしろ自治体の意向が事業者のプラント操業のキャステイングボートを握るようになった感があります。

そこで掲題の「原子力の社会との共生」、あるいは「原子力共生学」の中の「共生」についてその実態を考えてみたいと思います。本来、立地自治体と事業者とは、事業者が操業することによって両者に共生関係が生じます。(国の規制機関が事業者と共生を図ることは奇妙ですからこれは除外します。)ところが最近の風潮として「安全と安心の確保」が至上命題になり、とくに地元の主観が左右する「安心」が一人歩きしてプラントが長期停止、技術革新の適用も安心できないからご法度ということで、事業者の施設の操業自体や施設運用の向上に繋がる技術改善もままならないという大変奇妙な状況に至っています。原子力事業者の立場から立地地域との関係を忖度すると、共生ではなくて強制かも知れません。これは一国の経済政策、エネルギー保障、地球温暖化防止対策といったよりグローバルな視点からも憂慮すべき事態です。そこでこのような機能不全は、どのような構図で生じているのか?わが国独特の原子力への社会の眼を第三者的に考えてみました。もとよりこれは検証されたものではありません。筆者なりの「相場観」として読んでください。

原子力の特質

- 放射線は目に見えない

- 核に直結する技術は核兵器につながる

- 核拡散防止の観点で技術を公開するには国際的な制約がある これらが公衆一般に、原子力が秘密の塊でできた危険な代物のイメージに仕立て上げられる素地を作っている。

二重性格の事業

- 国策としての事業

- 民間による営利事業

官民一体の事業のようでありながら、プラント大事故対策や高レベル放射性廃棄物処分などの難問になると、一体のようでそうではない姿が垣間見える。また国も電力会社も自分に都合のよいところだけそれぞれが自分こそメインプレイヤといい、都合の悪いところでは相手にメインプレイヤを押し付けて責任逃れをするようにみえる。一体誰がメインプレイヤか国民に分からなくする例に、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業がある。これは電力会社が集まって発足させた特殊会社が1000年を超える時間スパンでの放射能汚染防止を保証する事業を行うという趣旨の法律を国が作って2000年から施行している。しかし1000年先まで1営利事業が責任を持つというのはどうみても非現実に思える。わが国で千年前といえば藤原道長の時代だ。千年後の日本の姿が今と同じとだれが言えようか。誰が現在の電力会社がこれから1000年後も存在しているといえるだろうか?だが排出したものは民間だから1000年掛かろうが後始末は民間の責任だ、だからそのような法律を作った、と国(原子力委員会)はいう。これでは国民が、国の原子力政策に信をおくだろうか?もっと短時間での問題解決策を定義し、その範囲で責任の所在を定義するほうが合理的だ。

マスメディアの特質

- 原子力はニュースバリューがある

- マスコミ一流の正義感で「核廃絶」の平和主義から国や事業者を監視するポーズを取る

報道の中立性や、市民の立場に立った報道という姿勢も相まって、報道に当たる方には特段の意図はなくても実際の被害以上に、あるいは被害もないのに過剰報道することが結局のところ原子力の社会的イメージを悪くしている。またそれを意識してそれに乗ろうとするプレイヤが様々な場面で現れる。

専門家の特質

- いろんな専門家と称する人たちがいる

まずは反原発を売物にする原子力の専門家というプレイヤである。あら捜し、捏造、憶測が専門の反原発の社会活動家で、マスコミや環境市民団体から反権力の闘士とたたえられることもある。しかしよく考えればそれなら何故原子力から足を洗わないのかと疑問に思う。一方、行政や業界にお気に入りの専門家は、原子力賛成派、御用学者と、反原発派やマスコミにレッテルを張られる。こちらはとくに世界的レベルの研究者でなくても、それどころか研究室、学生の面倒は見ずに出張ばかりしていても学会、研究機関内、学内、役所内でそこそこ出世できる幸福なプレイヤである。 あれやこれやで原子力とは、スパンは広いが何となく清新性、学術的先進性はなさそうな印象を社会に与えている不思議な学術分野でもある。これには原子力の"専門家"も責任がありそうである。

一般の人々の特質

- 人々は否定的側面に関心をもつ

- 原爆体験からの染みついた恐怖

これらの一般の特質はメデイアでの原子力報道に接して自然に抱く日本人一般の反応ではないか。もう太平洋戦争終結から60年以上経ち、原爆被爆者も数少なくなってきたようだ。しかしメデイアによって原爆被曝体験の悲惨さが語り継がれる。これは日本人特有の「原子力文化」の原風景である。

社会心理の認知要因

- 人々は目新しいリスク、自分が規制できないリスク、カタストロフィックなリスク、将来世代に影響を与えるリスクを大きく感じる

- 人々はマスコミの報道量やその表現によって影響をうける

- 人々は自分の信念に沿った情報を取捨選択し、信念に沿うように情報を解釈するという認知バイアス(Confirmation bias )がある

これらは、一般社会の公衆が原子力に対して抱くリスク認知の底流をなしている。つまり本来原子力は怖いと思っている。そこへマスメデイアは原子力のトラブルについては一般産業災害以上の扱いで頻繁に取り上げる。メデイアから見れば原子力の専門家は二分されているようなので報道の中立性の観点から両論併記する。そこではかなり多数の一般公衆には、反対派のいうことは自分の原子力に対する素朴なリスク認知の心底に"すっと入っていく"から、考えなければならない問題が自分に身近になればなるほど原子力には反対したくなる。

あなたが心底からの原子力推進派なら、筆者がここに書いたことにきっと強い憤りを感じられるでしょう。実際、日本全体の世論調査では国民の過半数は原子力推進に異を唱えていない。まして原子力に賛成して原子力を受け入れた立地地域ではなおさら原子力推進と思われるでしよう。しかし、実際に原子力施設にトラブルが発生すると、立地地域ではそう原子力事業者や国の思うようには"素直に物事が進まない"。そこでわが国の原子力推進の二重構造もいろいろの矛盾を引き起こし、いろいろのプレイヤを生み出し、結局は時間のロスと大変無駄なソーシャルコスト増大を生み出している。そしてそのつけはどこに行くのか。結局は毎日の高い電気代と、恐らく長期的には原子力技術低下による"ある日突然に"の不安の増幅に転化されていくだろう。そうなれば反対派の主張するように原発を止めれば「安心の確保」も達成される。しかしこれでよいのでしょうか?しかし誰もそのような原子力と社会のあり方の行方を気にしていない。

_ 3.社会と原子力-より良き理解へ

前章では、わが国の原子力と社会との関係について筆者の仮説を述べた。一方、巻末の参考文献に挙げる資料はOECD/NEAが原子力と社会の関係について国際ワーキンググループによって調査研究を行ったもので、2002年に公表されている。

この資料では、「原子力を巡るステークホルダーの行動を理解し、社会の期待に応える原子力政策、意思決定に資するため、関連分野の文献研究と主要原子力国の世論調査結果のレビューにより、共通する問題を導出する」ことを趣旨にしている。この2章ではまず関連分野の文献研究の結果の概要を以下に項目別に簡単に紹介する。主要原子力国の世論調査結果のレビューについては、次の章に述べる。

(1)原子力に影響する社会変化

- 多様化する消費者行動は、都市化とエネルギー利用の電力化をもたらした。

- コンピュータ、情報、コミュニケーションの技術進歩は、新たなメデイアとしてインタネットの爆発的普及をもたらした。

- 原子力は、化石エネルギーによる環境問題(大気汚染と気候変動)に効果的だが、原子力は気候変動抑制には効果がないと思われている。

- 電力自由化は原子力発電の技術改善(長期運転、運転期間延長、保全技術改善)によって電力市場での有利な電源として競争力を増した(注:欧米では)。 世界の原子力への公衆態度は3極化

- 西側:critical and hesitant - 放射性廃棄物、原子力事故、核不拡散への懸念

- 東側:apathetic and tired ー 旧ソ連の遺産、安全性と廃棄物処分が不十分

- 極東とSouth: awakening and initiating - 原子力に好感(注:日本はむしろ西側か)

(2)リスク認知とコミュニケーション

- リスク ~ 確率 x 被害 と見做す技術的アプローチ(PSA)によるPAはその領域の専門家に概して受け入れられている。

- しかし原子力PSAにつきものの、低確率-高影響リスクの評価結果は、 一般公衆には、数学的難解さと時間スケールの大きさから理解不能である

- 一般公衆は専門家とは別の観点でリスクを捉えている(1990 米国Slovic )そこでは専門家の好むPSAのような客観リスクよりも主観リスクのほうが公衆のリスク許容を支配し、むしろこれが政策決定に影響を与えている 公衆のリスクの認知と受容に影響する主要因子

- 信頼(Trust)

- 自分で申し出たかどうか(Voluntary vs Involuntary)

- 自分が制御できるかどうか(Control)

- 利益と報酬があるのか(Benefit/Reward)

- 自分で理解できる範囲か(Understanding)

- 性差(Gender):女性は男性よりリスク認知が大きい

- 破滅的危険性をもたらすものにリスク認知が大きい(Catastrophic potential) 公衆の原子力リスク受容への壁

- 技術の複雑さ:一般公衆にはよく理解できない。そのために運転のための特殊専門家が必要と考えている。

- 原子力は地方分権よりも中央集権的。地域で影響を受ける人たちがその決定過程に関与できないと考えている。

- たとえその可能性は大変低いといっても単一故障で大事故になる可能性があると考えている。

- 電気の供給途絶が直接の心配事でない大抵のOECD諸国では、原子力の必要性が明確でなく、利益が見えない。つまり原子力がなくても電気に困らないと思っている。

- 放射能というリスク源は目に見えないので余計にリスクがあると思われる。

(3)原子力の意思決定への公衆参加

- 教育啓蒙、情報提供から公衆の参加へと進んでいる。

- 科学コミュニケーションでの"公衆は知識が劣るとみなすモデル"から"民主的に参与するモデル"への変化をもたらした。

- それは、科学への信頼、確信を新たにするための公衆参加のプロモーションとも合致している。 現状での組織的な公衆参加の事例

- より多角的観点で熟慮し、一緒になって考え、決める方向への発展

- 関係者の関与(仲介グループにより共同作業への参画のいざない)

- 合意形成のための様々な方法

- 平等な立場での円卓会議 様々な形態での公衆参加の発展

- 社会調査、質問紙、電話、対面インタビュー

- 数百人が集まってデイベート

- 8-10人のパネル

- 市民による審判、パネル

- 問題討論会

- 10-20人のメンバーによる合意形成会議

- 常設パネル・・・UK,人口統計的に代表性のある、5000人程度の参加による特定問題の調査、勧告

(4)Internet/GIS統合システムの役割

ITの進展で、社会にインタネットやPC利用が普及していることから、意思決定への公衆参加にITの利用、とくにインタネットと地理情報システムを統合したソフト利用が進んできている。その利点は、アクセスと参加の容易さ、社会的公平、透明性の保障だが、問題点として、公衆のインタネットへのアクセスと使いこなす訓練が必要、理解度、制度上の難しさ、社会的排除がある。 Internet/GIS統合システムの実例

- 情報提供: UK National Radiological Protection Board

- 意思決定プロセスへの参加:Canada Nuclear Safety Commission, UK HSE

- GIS ANDRA

- WEBベースの公衆参加型GIS (PPGIS) とくに、PPGISでは、自分でシナリオを作ってみる、双方向性、公衆への説明性、自己検証性により、信頼の形成に効果的と期待されている。

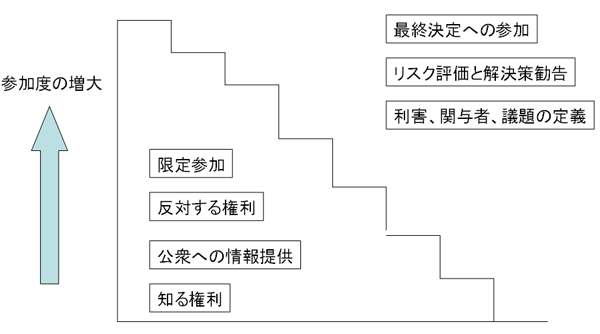

(5)公衆参加のプロセスと受容の基準

原子力において意思決定に公衆参加の度合いが進んでいるが、そのレベルはWeidemann and Femersによる公衆参加の階段(下図参照)のように知る権利(専門家が決定した内容を知ることを要求できる)から最終決定への参加まで7つのレベルがある。国によって差はあるが、現状では限定参加のレベルに達している。なお、意思決定の対象は放射性廃棄物の処分場を中心とした立地問題が主のようである。

公衆参加をどのようなプロセスで行うか(プロセスの基準)については、資源への接近の容易さ、参加するタスクの定義、意思決定の構造化、コスト対効果を勘案し、一方、公衆参加による意思決定結果の受容基準については、参加者の代表性、独立性、初期からの参加の有無、影響度を勘案して設定すべきとしている。

公衆参加の階段 (Public Participation Ladder, Weidemann and Femers, 1991)

(6)意思決定支援研究の発展

公衆参加による意思決定を支援するための方法の研究については、従来の経済性評価だけに限定した手法から多属性効用決定支援手法へ発展してきている。その理由は、人間の思考の限界である「人間のヒューリステイックによる直感的意志決定には落とし穴がある」という「限定合理性」(サイモン)から、合理的決定を支援するのにコンピュータ分析を援用すべきとの考えに基づいている。具体的な手法の例示では、以下の2つがある。

多属性意思決定解析(Multi Attribute Decision Analysis :MADA)を利用したステークホルダー参加の問題解決

- 意思決定の文脈の確立(目的、関与者、質問事項など)

- 多様な代替案と評価基準の同定

- 各代替案の評価マトリックス

- 各評価基準のウエイト付けの変更による総合評価の感度解析

グループでの意思決定を支援するシステム(Group Support System GSS: Boun, et al., 2002)の登場

- Meetingのためのコンピュータによるアジェンダ設定

- コンピュータ支援のブレインストーミング、概念形成

- 各アイデアのランク付け、カテゴリ分け

- アイデアの組織化と代替案生成

- 個々の意思決定分析

- 集団意思決定分析

- 感度解析

- 報告書生成

しかし、集団の意思決定には以下のような行動心理学からの制約、注意点も挙げている。

- 限定合理性:満足化、判断の認知バイアス(これは専門家にもある)

- 人間の選好の安定性-人は変わりやすい。また 「価値の判断」と「オプション内の選択」は別のメンタルアクテイビテイである。その点Contingency Variation法には限界があるので注意すべきである。

- 集団決定にも力関係、決定ルールがあいまいなままで進むなど、有効性の上で疑問点がある。

_ 4.原子力世論の国際比較

OECD加盟国中の原子力先進国6カ国での原子力への世論を国際比較した。参考のため比較した6カ国の電源比率(1998)を下表に示す(単位は%)。

原子力世論の国際比較の全体的な結論は、以下の如し。

- 原子力への公衆の態度は、その国の原子力政策と密接には相関していない(とくにドイツ)

- 原子力に対する主要な心配事は、安全性、放射性廃棄物処理処分である。

- 事故時の情報提供が少ない、信頼できないと思われている。

- 原子力は大気汚染対策には有効と思われている。しかし地球温暖化のリスク軽減に役立つとは思われていない。現代世界の温暖化防止、持続的発展の目標と関連付けられていない。逆に太陽電池や風力のような再生可能型エネルギーに過大な期待が集まっている。

公衆の原子力情報への信頼度は、日本以外では専門家情報が最も信頼度が高い。例としてアメリカと日本の2000年当時の世論比較を示す。

アメリカ(複数選択可)

- 原子力科学者・技術者(60%)

- 電力会社(51%)

- プラントメーカ(48%)

- NRC(45%)

- 消費者団体(42%)

- 環境団体(43%)

- ニュースメデイア(39%)

- 連邦政府(28%)

- 反原発団体(22%)

日本(複数選択可)(出典:社会生産性本部 2000、内閣府調査統計局 2000)

- 新聞(73%)

- TV(51%)

- 専門家(44%)

- 地方政府(11%)

- 電力会社(10%)

- プラントメーカ(7%)

- 政府(4%)

日本のデータではマスメデイア報道への信頼度が最も高く、次いで専門家である。自治体、電力、プラントメーカは低く、政府に至っては実にたった4%と最低である。(注:アンケート調査当時、日本ではJCO事故があったのでこれが影響を与えているようにも思われる。米データと対比すると、専門家以外の傾向が逆さまである。このことからもわが国の原子力と社会との関係は独特の傾向でありそうだ。)

_ 5. 終わりに-原子力共生学創生の道

- 「原子力との共生」では、「誰」が共生を考えるのか?それが地域、一般公衆であればどの方向であるべきか?しかし地域、一般公衆を一方的に教育啓蒙する道は海外でも旧い道である。

- そこで海外同様に、地域、一般公衆の原子力への意思決定への参加を増やす方向で再考することが考えられる。しかしわが国では立地地域が国よりもすでにオールマイテイになりつつある。

- むしろ地域の人々に原子力事業者との真の共生のあり方を学習してもらうこと、事業者と地域の人々とが共考してもらうことが重要と考えられる。

- 原子力への世論調査で他国と比較した場合、日本の世論は「専門業界」に対する信頼度が低い(尤もアンケートの仕方も影響しているかも知れない)。

- この辺に「専門業界」が地域、一般公衆との「共生」で改善すべきことを発見できると期待したい。具体的には、専門業界は 公衆に高い信頼を得ているわが国のメデイア界に学ぶか、あるいはメデイア以上の高い信頼を得ている海外での同業者に学ぶか、あるいは一般公衆のリスク認知の誤り(?)を正す道を独自に見出すか。

海外では、公衆の意思決定参加にIT利用、集団意思決定支援にコンピュータ利用を積極的に進めているが、筆者らはHLWのリスクコミュニケーションにWEB利用、集団意思決定支援に繋がるコンピュータ支援に計算機化デイベート支援を試行してきた実践経験がある。これらについては本教材中の「共生のインタフェース―HLWリスクコミュニケーションへのITの利用―」を参照されたい。

_ 参考文献

- Society and Nuclear Energy Towards a Better Understanding

- OECD/NEA, Nuclear Development Committee, 2002